坑内電車

2000.7.16.作成

| 私が三池炭鉱で働いたのは7年半程ですが、そのうちの6年あまりを電気係の電車修繕 場勤務で過ごしました。もともと電車が好きだった私には、まさに天職とも言える職場でし た。(その割には真面目ではありませんでしたが…。) 当時の四山鉱で使っていた電車は、架線式(トロリー線式)と蓄電池式(バッテリーロコ・ BL)の2種類に大別されます。軌間(レールの内側の幅)は61㎝で、これは地上の線路の 半分強の幅でした。 架線式はトロリー線に250Vの直流を流し、それをパンタグラフかトロリーポールで集電し て電車のモーターを回すもので、牽引力が大きく効率も良いのですが、トロリー線と集電 装置の間でスパークが発生する為、許可された坑道でしか使用することが出来ませんで した。(本線坑道用) BLは防爆型のケース内に収めた蓄電池(2V×48個=96V)を電源とし、電車の電気機 器もすべて防爆構造となっている為、切羽付近の坑道でも使えましたが、牽引力が弱く、 充電の必要がある等それぞれに一長一短がありました。 架線式の中でも花形は26トン重連式電気機関車で、四山鉱では人車(入昇坑の人を運 ぶ)に炭車(掘り出した石炭を坑外に運ぶ為、揚炭ベルトコンベアまで運ぶ)に八面六臂 の活躍をしていました。 平成12年の5月に、このHPからもリンクさせて頂いているくりりんさんの「有明海からの 報告」の中で、見覚えのある26トン電車の写真を発見し、くりりんさんに何処で撮影された のか問い合わせたところ、地図入りの丁寧なメールで三川鉱正門左側の空き地 と お返 事を頂き、すぐに撮影に出掛けました。(くりりんさん、本当に有難うございました。) 懐かしさと愛着心のあまり、あちこち触りながら、電気室なども開けたりして数十枚の写 真を撮りました。 以下はそのとき撮った写真と解説です。 尚、次ページには一緒にあった8トン電車と三川鉱裏門の方で見つけたBLの写真も載せ ていますのであわせてご覧ください。 |

|

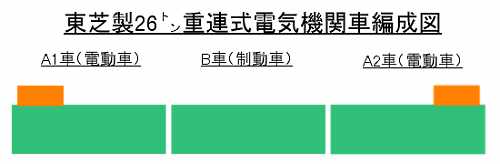

| 26トン重連式電気機関車(以後「26t電車」と表記)は、A車2両とB車によって編成されて おり、上図の様に連結されていた。 編成の全長約18メートル(だったと思う)で、A車には それぞれ2台のモーターが載せられ(1編成4台)、5立方mの石炭が積み込める炭凾を30 両牽引する性能を誇っていた(後に34両に増結)。 B車は制動車とも呼ばれ、エアーコン プレッサーを搭載し、さらに人炭兼用車には、人車のトラックブレーキ用の電源装置が搭載 されていた。 |

|

| 三川鉱と三池港の間の空き地に放置されていた26t電車(A車)。 このライトの下と車体側面にNoを入れるのは四山鉱のやり方で、No1〜No9まであった。 (No8とNo9はすぐ有明鉱に移った。)No4から後の車番はすべて人炭兼用車で、No3迄は 炭車専用の編成だった。写真のNo5は人炭兼用車で、「5」の両脇の標識灯が2段になっ ており、赤…炭車、青…人車と表示を切り替えていた。尚ライトの左側には人車時に人車 と電気配線(ブレーキ、信号用)をつなぐ為のジャンパ栓が有ったが、四山鉱閉鎖後に 有明鉱に移され、人車を引くことが無くなったので、塞がれている。 (26t電車で人車を引いていたのは四山鉱だけだった。) |

|

| 被せてある青いシートがめくれ、錆が目立つNo5。 運転席の前面窓ガラスは、夏場暑いとの運転手からの要望で脱着可能に改造された。 A車は2軸で、それぞれの車軸に1台づつモーターが載っている。車輪は車体内に隠れ ているが、車高の3/4程度の大きさがあった。最高速度はわからないが、私の記憶が 正しければ制限速度は28km/hだった。それでも軌間が狭く、車体が低い分だけに スピード感はあった。因みに8t電車の制限速度は18km/hだった(と思う)。 |

|

|

|

運転室内。 主な機器を紹介すると ① コントローラー…前後進の切り替え、 速度の調整をする機器。 ② ブレーキ弁…ここにハンドルを差しこみ、 エアーブレーキをかける。 ③ 手ブレーキ…駐車用のブレーキ。 このハンドルを回して締める。 ④ 車載無線…運搬指令所との連絡用。 ⑤ 各種メーター…速度計(警報付)、電圧計 電流計、圧力計があった。 ⑥ ヒューズボックス |

|

| 運転席背面の操作盤。 ライトスイッチやパンタグラフの上降スイッチなどがまとめられている。 一番奥に見えるのは車載無線の電源部。 |

|

| B車。 中央手前のグレーの蓋の機器は、人車トラックブレーキ用の電源機器(DDコンバータ)。 トラックブレーキというのは、電磁石の力でブレーキシューをレールに吸着させて制動力を 得るブレーキで、人車用の電源は48Vのバッテリーから取っていた。DDコンバータはその 充電用機器。その向こうに見えるのは、エアーコンプレッサー類。 |

|

| 上の写真の反対側から見たB車。 DDコンバータの裏側にある黒いボックスが48Vのバッテリー。 |

|

| B車の連結面。 ケーブル類が切られている。右の3本が電気配線、左の2本がエアー配管。 |

|

| A車には、A1車とA2車がある。こちらはA2車。 炭車使用時は、ル−プ線を通る為、走行路線はエンドレスとなり、上りも下りも運転席は 変わらない。基本的にこの時の運転席のある方がA1車で、他方がA2車となる。 (人車時は折り返し運転なので、路線両端で機関車の付け替えと運転席の交代をする。) A2車は炭車運転時、積みこむ石炭による前面窓ガラスの破損と石炭の流入を防ぐ為、 防護鉄板をはめていた。 |

|

| A2車の屋根上。 アルミパイプ製のパンタグラフ(トロリー線との接触部分はカーボン製)。 手前の取っ手がついた蓋は、車輪空転防止用の砂撒き器の砂箱。 |

|

|

|

A車の後端(これはA2車)。 電気室の扉に規定凾数が書いてある。 (最初の30凾から34凾に変更された。) その下のメーカー銘板には 昭和56年製造と記してあった。 |

|

|

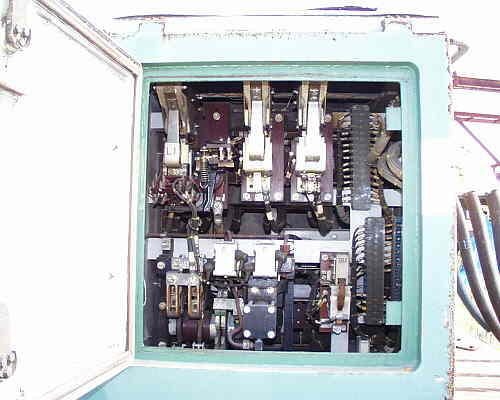

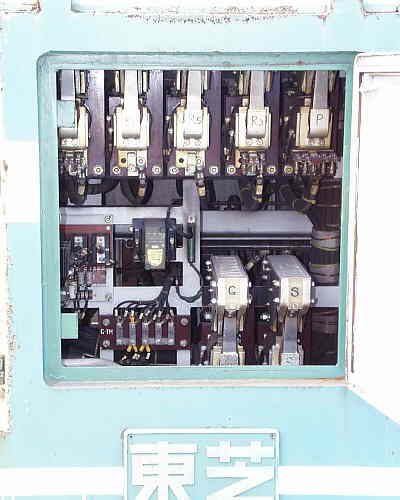

| 左右の電気室の扉を開けて中を見たところ。 前進後進を切り替える逆転器、速度調整用の接触器(大型電磁スイッチ)など所狭しと 並べられている。大電流が流れる為、各機器も大きい。 |

|

ウィルソン式自動連結器。 A車とB車の連結にはこの連結器が 使用されていた。 突き合わせれば連結でき、解除する時は 中央のレバーを持ち上げると解除できた。 (A‐B間での切り離しはほとんど 無かったが…) |