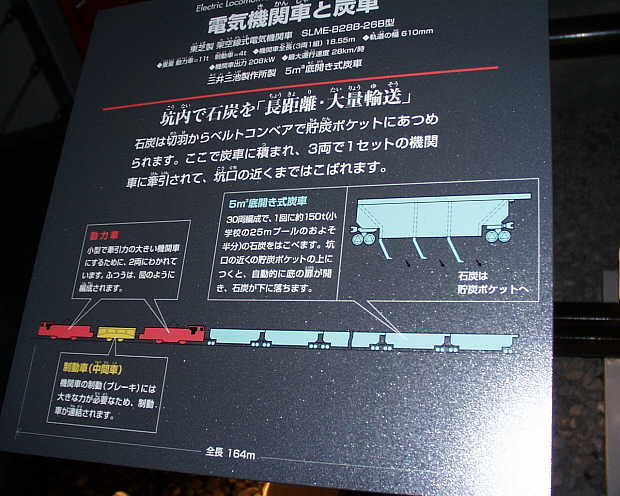

5立方m炭車と揚炭システム

2000.9.10.作成

| 三池炭鉱では採炭切羽で採掘された石炭を坑外に運び出す為、主に大型の炭車とベル トコンベアが活躍していました。 ここではその揚炭の仕組みと、その主役の1員である5立方m(リューベ)炭車(5トン炭 車と同じ物ですが、私たちはこう呼んでいたので、その様に表記しています。)を紹介した いと思います。 解説の図面が見難く、わかりづらいかもしれませんが、ご容赦下さい。 |

|

| 26㌧重連式電気機関車と5リューベ炭車の編成図。 大牟田市石炭産業科学館の解説板を撮影したもの。 |

|

| 5リューベ炭車の構造説明部分の拡大写真。 30両編成とあるが、「坑内電車」のところでも書いたように、のちに34両に増結された。 |

|

| 石炭産業科学館に展示されている5リューベ炭車。 銀色に輝く角張ったボディーと坑内車両には珍しいボギー台車が特徴。 ボギー台車…2軸1組の台車で、台車がフリーに回転する為5リューベ炭車のように 前後の車輪間隔(台車間隔)が広くてもカーブをスムーズに通行することが出来る。 |

|

|

| 排炭線のポケットの上に来ると、前後の台車の間の底蓋が開いて 石炭をポケットの中に落とす。 |

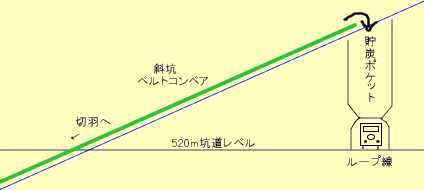

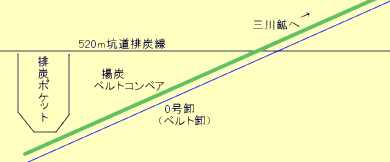

| 四山鉱揚炭経路簡略図。 (黒い線は水平坑道、青い線は斜坑。) 私の在職当時、四山鉱では35卸、60卸、70卸に採炭切羽が展開されており、各切羽よ り採掘された石炭は、斜坑のベルトコンベアによって各貯炭ポケット(赤点印)に送られる。 そこから5リューベ炭車に積みこまれて520m坑道を0号卸まで運ばれ、排炭線でポケット (緑印)に落とされたのち、0号卸を三川鉱へ向かうベルトに載って三川鉱に入り、大斜坑 より坑外に搬出され選炭場に送られる。 0号卸より35卸、60卸、70卸までの距離は、それぞれおおよそ3.5㌔、6㌔、7㌔で、この 間を5リューベ炭車30両(のちに34両)を牽引する26㌧電車がひっきりなしに走っていた。 (この区間は人車も運行) 520m坑道は、全線複線で閉塞信号を完備しており、排炭線入り口付近にある運搬指令 所では、運転監視盤によって今現在、520m坑道の何処を電車が走行中か一目で判る様 になっていて、各電車の運転士にも車載無線によって指示が出せ、正にこれが坑内か… と思わせる最新設備を備えていた。 |

|

| ループ線貯炭ポケット部分(赤点印)断面図。 各切羽より送られた石炭は、斜坑のベルトコンベアによって、520m坑道の上にある 貯炭ポケットに貯められる。 一方、空の5リューベ炭車を引いた26㌧電車は、520m坑道を各ループ線に向かう。 |

|

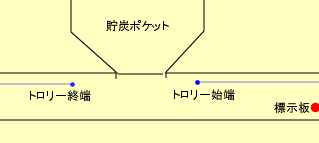

| ループ線貯炭ポケット部分断面図(走行方向左より右へ)。 ループ線に入ってきた26㌧電車はトロリー終端手前でパンタグラフを下げ、ポケット 下を惰力で走行、5リューベ炭車の1両目がポケットの真下になるところで停車(その 時の運転席の位置に標示板がある。)、パンタグラフを上げ、貯炭ポケットの底蓋を開 けてゆっくり前進すると炭車に石炭が満載されていく。 最後尾の炭車に石炭を積み終った所で貯炭ポケットの底蓋を閉め、ループ線から出 て520m坑道を排炭線に向かう。 |

|

| 排炭線断面図。 排炭線はポケットの上に線路があり、ポケット入口を通過すると次々に5リューベ炭車 の底蓋が開き、炭車内の石炭はポケット内に落とされる。この開いた底蓋はポケット出 口を通過時に自動的に閉まって行く。(ポケット入口と出口の間はよく覚えていないが 10mばかりあっただろうか。) この排炭の様子はテレビカメラで写され、モニターで監視されていて、トラブルがあっ た時は(石炭が落ちないなど)すぐ運転士に知らせて対処するようになっていた。 排炭ポケットに貯まった石炭は、0号卸の揚炭ベルトで三川鉱の350m坑道まで昇り、 そこから三川鉱の大斜坑をベルトコンベアで坑外に運び出されていた。 |

| このように揚炭経路一つ取ってみても、機械化、自動化が進んでいて、その最新技術の 導入たるや、これが本当に坑内の光景か…と感心するばかりでした。(因みに私が退職し たのは平成元年ですが、それ以前に坑内の信号線には光ファイバーケーブルが使用され ていました。) なるべくわかり易くと思って作った解説図面ですが、こういうのを作るのは苦手なNonta ですので、却ってわかりづらくなったかもしれませんが、雰囲気だけは感じ取って頂けた でしょうか? 何か疑問点、お気づきの点がございましたら、Nonta宛にメールを下さい。 |